Rechtskauf: Erbschaft, Erbteil und andere Rechte kaufen

- Rechtskauf - Fundierte Einblicke in die Grundlagen: Erfahren Sie, wie Kaufverträge für Rechte wie Erbteile funktionieren, welche Unterschiede zwischen Sach- und Rechtskauf bestehen und warum juristisches Wissen unerlässlich ist, um Fallstricke zu vermeiden.

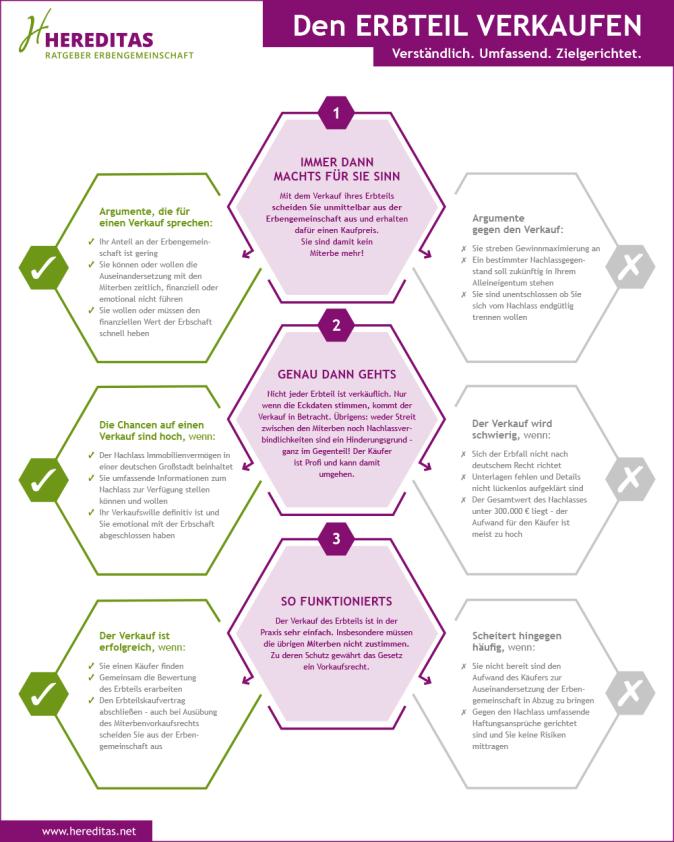

- Erbschaftskauf leicht gemacht: Beim Verkauf eines Erbanteils geht es nicht nur um Liquidität, sondern auch um die Übertragung rechtlicher Positionen. Dieser Prozess ähnelt einem "Share Deal" und erfordert eine notarielle Beurkundung, die Ihre Rechte schützt.

- Pflichten und Möglichkeiten im Rechtskauf: Verkäufer tragen Verantwortung für Rechtsmängel, während Käufer neue Rechte und Pflichten in der Erbengemeinschaft übernehmen. Lernen Sie, wie ein sorgfältiger Rechtskauf für beide Seiten reibungslos ablaufen kann!

Inhaltsverzeichnis

Rechtskauf als Kaufvertrag - Ohne Juristerei geht es nicht

Gegenstand eines Kaufvertrages können Sachen oder Rechte sein. Juristen sprechen dann vom Sachkauf und Rechtskauf. Das Thema Rechtskauf ist sehr juristisch. Wenn Sie Erbe sind und Ihren Anteil am Nachlass frühzeitig und schnellstmöglich zu Geld machen möchten, sollten Sie wissen, auf welchen Grundlagen Sie sich bewegen. Dann verstehen Sie besser, was abläuft und können sich darauf einstellen. Vor allem vermeiden Sie Probleme, die oft nur deshalb entstehen, weil die Beteiligten nicht genau wissen, was sie tun oder tun sollten.

Was ist ein Sachkauf, was ist ein Rechtskauf?

Verkauft werden kann alles, was verkehrsfähig ist. Der „Sachkauf“ versteht sich von selbst. Es werden körperliche Gegenstände verkauft (Auto, Fernseher, Fleisch). Auch der Kundenstamm eines Unternehmens, sein Good-Will oder das Know-How sind verkehrsfähige Güter.

Der „Rechtskauf“ hingegen bezieht sich auf Rechte aller Art.

Erbengemeinschaft ohne finanzielles Risiko verlassen? Ja, das geht!*

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Was bedeutet der Verkauf von Sach- und Rechtsgesamtheiten?

Durch den Kaufvertrag kann nicht nur die Verpflichtung zur Übertragung einer einzelnen Sache oder eines einzelnen Rechts begründet werden, sondern auch die Übertragung vollständiger Sach- und Rechtsgesamtheiten.

Ein verständliches Beispiel ist der Unternehmenskauf. Hier verpflichtet sich der Verkäufer zur Veräußerung der Gesamtheit aller zum Unternehmen gehörenden persönlichen und sachlichen Mittel (Betriebsgebäude, Fuhrpark, Kundenstamm, Patentrechte). Auch der Erbschaftskauf ist ein Kaufvertrag, bei dem vornehmlich der Rechtskauf im Vordergrund steht, mit der Folge, dass nicht nur das Recht auf Teilhabe am Nachlass, sondern auch einzelne Nachlassgegenstände vom Erben (Erbschaftsverkäufer) auf den Erwerber (Erbschaftskäufer) übergehen.

Beim Unternehmenskauf kann alles, was zum Unternehmen gehört, einzeln auf einen Erwerber übertragen werden. Juristen sprechen vom „Asset Deal“. Eine andere Möglichkeit ist Erwerb von Unternehmensanteilen. Bei einem solchen „Share Deal“ erwirbt der Erwerber einfach nur die GmbH-Anteile oder Aktien an einer Gesellschaft. Dadurch, dass er Gesellschafter wird, wird er automatisch auch Mitinhaber des Unternehmens und Eigentümer aller Sachen und Rechte, die zum Unternehmen gehören. Einen „Asset Deal“ gibt es beim Nachlass nicht. Der Erbschaftskauf läuft eher auf einen „Share Deal“ hinaus, weil der Erbschaftskäufer einen Erbanteil erwirbt und damit automatisch Mitglied (nicht Miterbe) der Erbengemeinschaft wird.

Der Erbschaftskauf lässt sich im Ansatz auch mit dem Factoring vergleichen. Beim Factoring überträgt ein Unternehmer alle oder einen Teil seiner Forderungen, die er gegen seine Kunden hat, auf eine Bank. Die Bank zahlt dem Unternehmer den Gegenwert der Forderung und macht gegenüber dem Kunden die Forderung geltend. Der Unternehmer verschafft sich so schnell Liquidität.

Welche Pflichten hat der Verkäufer beim Rechtskauf?

Der Rechtskauf begründet wie jeder Kaufvertrag für beide Parteien Rechte und Pflichten. Beim Rechtskauf gelten die Vorschriften über den Kauf von Sachen entsprechend (§ 453 BGB). Der Unterschied ist lediglich sprachlicher Natur. Nach der Grundregel des § 433 BGB werden Sachen „übergeben“. Rechte können aber nicht übergeben werden, sondern müssen übertragen oder abgetreten werden. Auch wird der Erwerber dann nicht Eigentümer, sondern Inhaber des Rechts.

Der Verkäufer eines Rechts ist verpflichtet, dem Käufer das Recht frei von Rechtsmängeln zu verschaffen. Beispiel: Das Recht darf nicht mit einem Pfandrecht eines Gläubigers belastet sein. Speziell für den Erbschaftskauf bestimmt § 2376 BGB, dass sich die Haftung des Verkäufers für Rechtsmängel darauf beschränkt, …

- dass ihm das Erbrecht tatsächlich zusteht,

- dass das Erbrecht nicht durch das Recht eines Nacherben beschränkt ist,

- dass das Erbrecht nicht durch die Ernennung eines Testamentsvollstreckers beschränkt ist,

- dass keine Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteilslasten, Ausgleichspflichten oder Teilungsanordnung bestehen.

Soweit der Nachlass einen „Rechtsmangel“ hat, zum Beispiel mit einem Vermächtnis belastet ist, muss der Erbschaftsverkäufer den Käufer darüber informieren. Schließlich richtet sich der Kaufpreis danach, wie werthaltig der Erbanteil letztlich ist. Unterlässt der Erbschaftsverkäufer die Information, leidet der Erbschaftskauf unter einem Rechtsmangel. Lässt sich dieser Rechtsmangel nicht beseitigen (z. B. weil sich herausstellt, dass der Erbschaftsverkäufer wider Erwarten doch nicht Erbe ist), kann der Erbschaftskäufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis herabsetzen.

Soweit zur Erbschaft körperliche Gegenstände gehören, haftet der Verkäufer für Sachmängel nicht, sofern er den Mangel nicht arglistig verschwiegen oder für die Beschaffenheit des Gegenstandes eine Garantie übernommen hat (z. B. Behauptung, die Immobilie stehe nicht unter Denkmalschutz). Gehört zum Nachlass beispielsweise ein Fahrzeug, haftet der Erbschaftsverkäufer gegenüber dem Erbschaftskäufer nicht, wenn er nicht weiß, dass das Fahrzeug entgegen der Angabe auf dem Tachometer tatsächlich 100.000 Kilometer mehr gefahren ist. Es ist insoweit Angelegenheit des Erbschaftskäufers, sich vorab über die Werthaltigkeit des Fahrzeuges zu informieren.

Meine weiteren Artikel

Meine weiteren Artikel

8 Risiken beim Kauf von ErbteilenAutor: Dr. Stephan Seitz

8 Risiken beim Kauf von ErbteilenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 1. Dezember 2024 8 Risiken beim Verkauf von ErbteilenAutor: Dr. Stephan Seitz

8 Risiken beim Verkauf von ErbteilenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 1. Dezember 2024 Vorkaufsrecht Erbengemeinschaft beim Verkauf des ErbteilsAutor: Dr. Stephan Seitz

Vorkaufsrecht Erbengemeinschaft beim Verkauf des ErbteilsAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 6. Dezember 2024 Erbteil verkaufen: Fakten, 6 Praxis-Tipps & Wert-RechnerAutor: Dr. Stephan Seitz

Erbteil verkaufen: Fakten, 6 Praxis-Tipps & Wert-RechnerAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 19. November 2024 Altbaukauf: Kauf und Verkauf von älteren ImmobilienAutor: Dr. Stephan Seitz

Altbaukauf: Kauf und Verkauf von älteren ImmobilienAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 1. Dezember 2024

Was passiert beim Erbschaftskauf?

Ein Miterbe kann über seinen Anteil am Nachlass als Ganzes verfügen (§ 2033 BGB). Das Gesetz räumt ihm die Möglichkeit ein, seinen Anteil schnell liquide zu machen und entlässt ihn damit aus der Zwangsgemeinschaft der Erbengemeinschaft. Das Gesetz erlaubt dem Miterben aber nicht, über seinen Anteil an einzelnen Gegenständen zu verfügen.

Gehört zum Nachlass unter anderem auch ein Fahrzeug und besteht die Erbengemeinschaft aus drei Erben, kann Erbe A nicht etwa seinen Anteil am Fahrzeug verkaufen (§ 2033 II BGB). Die Vorschrift will verhindern, dass der Nachlass zum Nachteil von Nachlassgläubigern vor dem Ausgleich aller Nachlassverbindlichkeiten ausgehöhlt wird. In Betracht kommt allenfalls, dass alle Miterben gemeinschaftlich über einen Nachlassgegenstand verfügen, indem sie diesen beispielsweise einvernehmlich verkaufen (§ 2040 BGB). Der Erlös fällt dann in den Nachlass.

Erbengemeinschaft ohne finanzielles Risiko verlassen? Ja, das geht!*

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Wie wird der Rechtskauf beim Erbschaftskauf vollzogen?

Der Erbschaftskauf, bei dem der Erbe die ihm angefallene Erbschaft an einen Dritten verkauft, bedarf der notariellen Beurkundung (§ 2371 BGB). Dieser notarielle Vertrag besteht aus einem Verpflichtungsgeschäft und einem Verfügungsgeschäft.

Das Verpflichtungsgeschäft ist der eigentliche Kaufvertrag, während das Verfügungsgeschäft darauf abzielt, dem Erwerber den Mitbesitz am Nachlass einzuräumen. Beispiel: Alle Miterben besitzen einen Haustürschlüssel zum Elternhaus. Der seinen Erbanteil veräußernde Miterbe muss seinen Schlüssel an den Erbschaftskäufer übergeben. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft werden meist in einer notariellen Urkunde dokumentiert.

Mit dem Abschluss des notariellen Vertrages geht der Anteil des Miterben am Nachlass auf den Erbschaftskäufer über. Der Erbschaftskäufer tritt in die vermögensrechtliche Stellung, die der Miterbe in der Erbengemeinschaft hat, ein. Er nimmt an der gemeinschaftlichen Verwaltung und Nutzung des Nachlasses teil, haftet aber auch für Nachlassverbindlichkeiten und kann jederzeit die Auseinandersetzung des Nachlasses betreiben.

Gehört eine Immobilie zum Nachlass, wird der Erbschaftskäufer durch die Übertragung des Anteils auch Miteigentümer zur gesamten Hand an dem zum Nachlass gehörenden Grundstück. Das Grundbuch wird dadurch unrichtig. Der Erbschaftskäufer kann sich als neuer Miteigentümer im Grundbuch eintragen lassen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: mit meinem Newsletter!

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

Kommentare

Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!